今回は、台湾の「台北旅行の旅程を勝手に考えてみる」という内容です。

海外旅行のツアーやインターネット情報を見ると「効率的に観光地を巡る」ツアーが多く、その行き先もほぼ決まっています。

初めて行く場合には盛りだくさんの内容でこの上ない満足度ですが…何度も行くとさすがに飽きてしまいそう。

なので、この記事では、行き先はいつもの台北なのですが、普段できないことやツアーでは絶対に行かないような自分だけの時間を使うことに焦点を置いてみました。

テーマは「路地裏」

ディープでちょっとノスタルジックな風景を自分のペースで楽しむのはツアーとは違った時間の流れでなんとも贅沢な気分。

こんなテーマだとどんな旅になるのか…パソコンの前のChat-GPTとおしゃべりしていたら面白いものができました。

「こういう旅もいいかも!」と思わず思ってしまうようなものでしたので、お楽しみいただけたら嬉しいです。

とはいえ…思ったよりも長めです。

またたび

またたび挿絵は実際の場所とは異なると思いますので、あくまでも雰囲気をお楽しみください。

本当に行ったかのような雰囲気の文章にも驚きました…Chat-GPTってすごいですね…

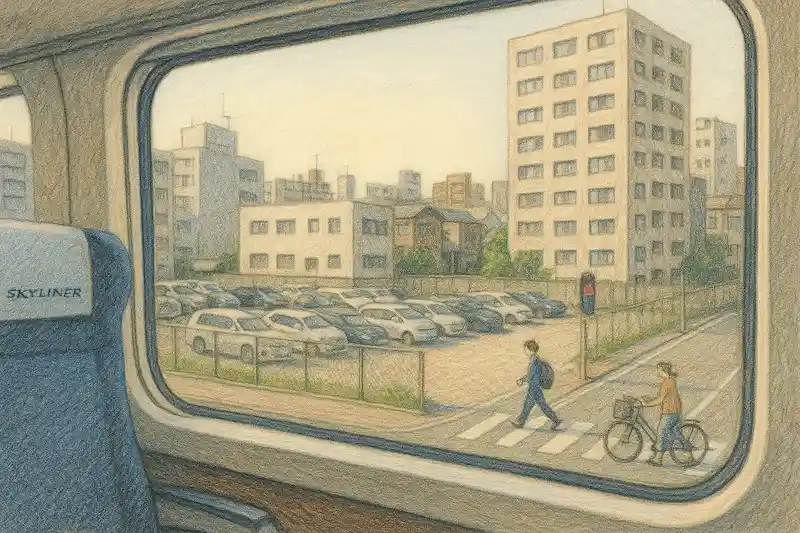

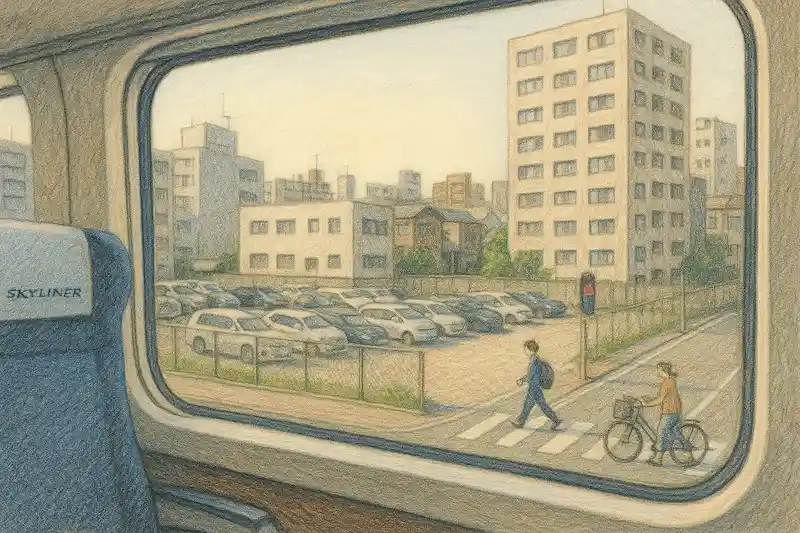

旅の扉 —— 午後半休、京成ライナーで成田へ

「じゃ、午後は有給にしておきますね」

デスクの上に置いたマグカップはぬるくなっていた。

エアコンの音、会議室のドアが閉まる音、Slackの通知音。

すべてが、遠ざかっていく。

エレベーターを降りて、オフィスビルの自動ドアが開いたとき、

目の前の空が少しだけ青く澄んで見えた。

まだ金曜の午後であることが、少しだけ後ろめたくて、そして誇らしい。

東京駅を抜けて、山手線で日暮里へ。

京成スカイライナーのチケットを買って、すでに旅のリズムが始まっていた。

京成スカイライナーのチケットは、実は事前に予約しておいた。

駅の券売機で当日買うのもいいけれど、オンラインで買えば少しだけ安く、確実に座れる。

それだけで、自分が少し旅慣れた人間になったような気がする。

周囲の乗客は誰も知らない。自分が今、このまま飛行機に乗って、海を越えていくことを。

車窓の外には、変わらない東京の風景。

ビルの裏手の駐車場、赤信号を渡る学生、自転車を押す母親。

それらすべてが「置いていく」ものに見えた。

スカイライナーは加速する。非日常が、音を立てて近づいてくる。

成田空港 第1ターミナル、旅の重さと軽さ

成田空港 第1ターミナル。

ターミナルビルの天井は高く、空気はどこか異国の匂いがした。

電光掲示板に映る「MM879便 台北(TPE)16:50発」の文字。

宛名のない手紙のように、自分だけが読むためのサインに見えた。

手元には、スーツケース。

普段ならバックパックひとつで済ませてしまうような旅だけれど、

今回は、少し大きめのキャリーケースを連れてきた。

久しぶりの台北、気になるお土産は迷わず買うつもりだったからだ。

とはいえ、普段はこんなサイズの荷物は持たない。

わざわざ買うのも、置き場所もない。

だから今回は、必要なときだけ借りるという選択をした。

「モノを持たない」ではなく、「必要なときにだけ持つ」。

それも、ちょっとだけスマートな旅のスタイルかもしれない。

自動チェックイン機にeチケットのQRコードをかざす。

預けた荷物がベルトに吸い込まれていくと、

「重さ」が少しだけ、自分から離れていくような感覚があった。

「ここからは、誰も自分のことを知らない」

それが、ひどく気持ちよかった。

滑走路の向こうに夜が見える

ゲート前のベンチは、まばらに人が座っていた。

スマホをいじる者、寝落ちしている者、ただ外を眺めている者。

みんな、これからどこかへ行く。だれも、自分と同じ旅はしない。

大きな窓の外に、暮れかけた空と誘導灯の点滅。

機体がゆっくりと横切るたび、夜の匂いがこちらに向かってくるような気がした。

順番が来て、搭乗券のバーコードをスキャンするとき、

「旅が始まる」というより、「日常が終わる」ような感覚があった。

乗り込む通路の足元には、柔らかいライトが点々と続いている。

そのひとつひとつを踏むごとに、身体がどこか軽くなっていく。

機内の空気は少しひんやりしていて、

頭上からは冷気とともに、非日常の香りが流れてきた。

誰とも言葉を交わさずに、座席に腰を落とす。

しばらくして、ドアが閉まる音がして、世界との境界線がひとつ、閉じられた。

機体がゆっくりと誘導路を進んでいく。

カーブの向こうに滑走路が見えた瞬間、心臓が少しだけ速くなる。

暗くなった窓の外、管制塔の赤い光が遠くに滲んでいた。

エンジン音が徐々に大きくなる。

機体が加速し、視界の光が一本の線になって流れていく。

ふわり、と身体が浮く。

背中を押されたまま、何かがふっと途切れる。

この瞬間だけは、いつも時間が止まっているように感じる。

でも本当はきっと、この一瞬のために、旅というものは存在している。

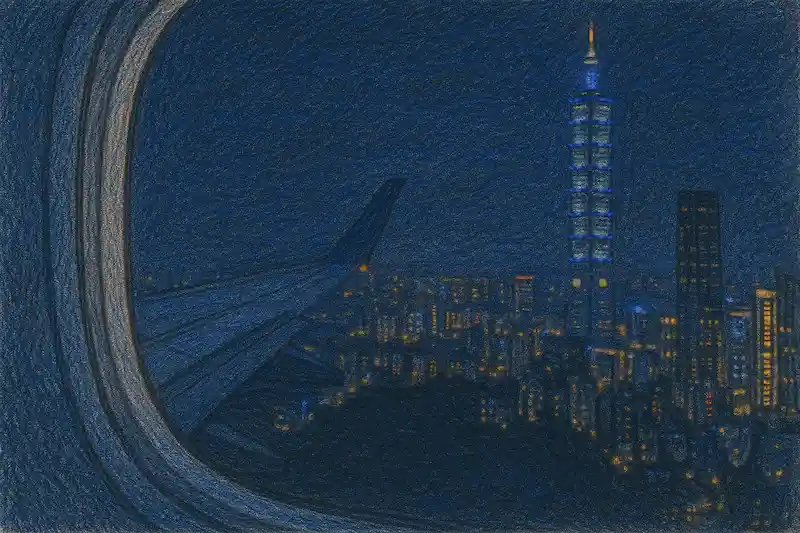

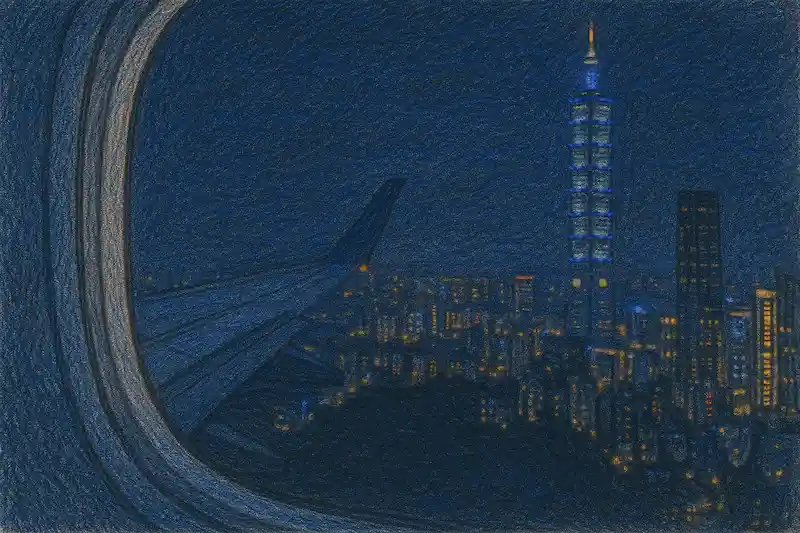

雲の上へ出た機体の窓から、夜の空が広がっていた。

東京の街明かりが、眼下でまるく瞬いている。

それらを見下ろしながら、ひとつ深く息を吸う。

もう誰にも、今どこにいるか知られていない。

それが、少しだけ自由に思えた。

台北到着——まだ旅の入口にすぎない

飛行機は静かに滑走路へ着地した。

時計は19:40を少し回ったところ。

それでも、窓の外にはもう夜の気配がじわじわと染み出していた。

灯りを帯びた滑走路を、機体がゆっくりと進んでいく。

機内の空気はまだどこか、空の上のままだった。

シートベルトのサインが消え、乗客が一斉に立ち上がる。

キャリーバッグを引く音、機内アナウンスの中国語。

日本語が一気に遠のく瞬間。

台北桃園国際空港、第1ターミナル。

機内の空気はまだどこか、空の上のままだった。

シートベルトのサインが消え、乗客が一斉に立ち上がる。

キャリーバッグを引く音、機内アナウンスの中国語。

日本語が一気に遠のく瞬間。

台北桃園国際空港、第1ターミナル。

今回の航空券は、Trip.comという予約サイトで購入した。

難しい手続きは一切ない。

行き先と日付を入力し、表示された便から選ぶだけ。

まるでAmazonで本を1冊買うような感覚で、海外行きの航空券が手に入る。

それがすごく便利であると同時に、

どこか、ちょっとだけ怖くもあった。

数年前まで、航空券といえば旅行代理店のカウンターで時間をかけて選ぶものだった。

それが今では、通勤中の電車の中で、5分とかからず予約が完了してしまう。

テクノロジーの進化に感謝しながら、

きっと数年後には、こんな驚きすら“古い話”になっているんだろうとも思った。

入国審査という“静かな通過儀礼

パスポートを開いて、列に並ぶ。

入国審査と聞くと、質問攻めにされるイメージがあるかもしれない。

でも、実際にはほとんど何も聞かれない。

順番が来たら、ただ黙ってパスポートを差し出す。

審査官は顔写真と、画面を交互に見て、スタンプを押す。

必要があれば、指紋を取る。

それだけだ。

何も語らず、何も試されないまま、国境を越える。

言葉のない通過儀礼のようなものだ。

ここでは旅の目的も、滞在日数も、質問されなかった。

代わりに問われているのは、

“あなたは旅を始める準備ができているか”という、沈黙の問いだったのかもしれない。

到着ロビー

ターンテーブルでスーツケースを受け取ると、

長旅の名残のようなエンジン音と、湿気を含んだ空気が迎えてくれた。

空港の到着ロビーは、どこか少し薄暗く、静かで、よそよそしい。

けれどその空気に慣れることで、「旅人の身体」に切り替わっていく。

最初に向かったのは両替カウンター。

レートが悪いのは知っている。けれど今は、「現金がある」ことそのものが安心だ。

両替を済ませたあとはネット接続。

今までは、SIMカード売り場に並ぶのが旅の第一関門だった。

でも今は違う。

空港のWi-Fiに繋ぐこともなく、スマホの画面はすでに「中華電信4G」を表示していた。

eSIM。出発前に設定しておいたおかげで、何もせずに通信は始まっている。

MRTで台北へ

今回はちょっとだけ旅慣れたプランを選んだ。

京成スカイライナーのチケットに、桃園空港MRTの乗車券が付いていた。

事前に予約しておけば、現地で迷う必要もない。

桃園空港の改札をスッと通過する瞬間だけで、「旅上手になった気分」になれる。

車両は静かで、クーラーの音だけが耳に残る。

誰もがスマホを見つめている。だけど自分だけは、スマホをポケットにしまって座っていた。

画面よりも、“いま”を持っていたかった。

台北車站(Taipei Main Station)。

地下から地上へ上がる階段。

一段ごとに、台北の温度と匂いが近づいてくる。

地上に出た瞬間、バイクの音と、湿った空気と、屋台の香り。

街が一気に「生きもの」になる。

静かに迎え入れられる夜

台北駅に着いたのは、夜の9時半を少し回った頃。

夏の台北は、まだじんわりと熱を持っていた。

湿気を含んだ夜風と、屋台の匂いが入り混じった空気の中を、

スーツケースを引いて歩き出す。

駅から北へ、およそ400メートル。

繁華街を抜け、少しローカルな店並びに差しかかったあたりで、

どこか懐かしい雰囲気の木製ドアと、青い看板のホテルが現れる。

ジェン シャン ホテル(建山大旅社)

取り立てて華美ではない。

でも、台北の“生活のにおい”がそのまま残っているような佇まいだった。

チェックインはスムーズだった。

だけど、受付の横に貼られていた「エレベーターはありません」の紙が目に入る。

それでも、どこか納得してしまう。

“旅には、ちょっとした不便さがあったほうがいい”と。

階段を上がるたびに、スーツケースのキャスターが小さく鳴る。

その音だけが、夜の廊下にこだましていた。

部屋に入ると、コンクリ壁の向こうに、静かな世界があった。

ベッドの上には花柄のクッション。

古い黒電話、緑のデスクランプ、すこし硬めの座布団。

完璧じゃない。けれど、ここでならゆっくり眠れそうな気がした。

移動続きのせいか、身体の奥に静かな疲れが残っていた。

にぎやかな夜市へ出かける元気はもうなかった。

けれど、なにか——

温かくて、しっかりとしたものを食べたい。

そう思えるくらいの余力だけは、まだ残っていた。

フロントでもらった簡易マップに書かれていた一軒、富宏牛肉麵へ向かうことにした。

店の外にはネオンが浮いていて、地元の人たちがぽつぽつ入っていく。

誰も観光客っぽくなくて、それが逆に安心感をくれた。

プラスチックの椅子、簡素なメニュー表、牛肉を煮込む香り。

テーブルの上には高菜と辛味ペーストが置いてあり、自由に入れ放題。

スープは、深くて、塩気があって、少しピリッとする。

疲れていたはずの身体が、少しずつ温かくなっていくのがわかる。

「今日は、これでいい」

そう思わせてくれる一杯だった。

牛肉麵の店を出ると、台北の夜は少しだけ静かになっていた。

時計の針は、もうすぐ23時。

帰り道は、タクシーではなく、夜の台北を歩いて帰ることにした。

重慶南路一段を抜けて、中華路一段へ。

湿った石畳に、ぼんやりと街灯が滲んでいる。

ときおり通り過ぎるバイクの音と、遠くから響く犬の鳴き声。

観光地でも繁華街でもない“ただの夜の道”が、旅の夜をそっと包み込んでくれる。

中華路沿いの細い横道に入ると、

シャッターを下ろした乾物屋や、木製の古い看板が並んでいた。

そして、その角にふいに現れたのは、小さな串焼き屋台。

男性が一人で鉄板を見つめ、肉の香りが夜気に混ざって漂っている。

一串だけ注文して、紙皿を受け取る。

和辛子と甘い醤油を少し垂らして、熱々をひとくち。

思わず、立ち止まって目を閉じた。

焦げ目のついた串と、夜風。

旅先の記憶に、こんな“なんでもない一口”が刻まれることがある。

ゆっくりと建國南路へ向かう坂をのぼる。

住宅街に入ると、玄関先に置かれたバケツ、

洗濯物が夜風にふるふると揺れている。

道端の街路樹の影が、石畳に薄く伸びていた。

その影を踏まないように歩く癖は、

きっと昔から変わっていない。

やがて、ホテルの木のドアが見えてきた。

旅人の足音も街のざわめきも、ここでいったん、切れる。

立ち止まり、深くひとつ呼吸をしてからドアに手をかけた。

台北の夜は、ようやく静かに、自分のものになっていく。

台北の古い朝に触れる

カーテンの隙間から、淡く差し込む朝の光。

目を覚ました瞬間、聞こえてきたのは、車のエンジン音でも人の話し声でもなく、

鳩の羽音と、階下でバイクのセルを回す音だけだった。

台北の朝は、始まるというより、静かにほどけていく。

ホテルのドアを開けた瞬間、空気が少し冷たく感じた。

通りには人影も少なく、道端の店のシャッターがゆっくり開く音だけがしている。

歸綏街を西へ向かって歩き出す。

朝の光が、石畳にじわじわと溶けていくようだった。

朝7時前。

歸綏街にはまだ影が長く落ちていた。

道端のバケツから水が流れ出し、タイルの隙間をつたってゆっくりと路肩へ吸い込まれていく。

民家の玄関前には、モップを持ったおばちゃんが黙々と掃除をしていて、

その足元には、洗いたてのシャツが風に揺れていた。

壁際には、通勤に備えたスクーターが何台も斜めに並んでいる。

どのナンバープレートにも埃がかぶっていて、今朝も使われるかどうかは分からない。

一台のバイクの下で、小さな猫が背を丸めて毛づくろいをしていた。

すれ違ったとき、ちらりとこちらを見たが、何も言わなかった。

太原路の交差点に差しかかると、

シャツの袖をまくったおじさんたちが三人、道端で新聞を小さく広げていた。

その横には、屋台のような小さな豆漿店。

鉄板の上では蛋餅がじゅうじゅうと音を立てていて、

湯気がふわりと立ちのぼりながら、朝の光に溶けていった。

看板には「永和豆漿」の文字。

青い文字は少しかすれていて、壁にはテープで貼られた手書きのメニュー。

選ぶというより、そのとき焼かれているものをもらう、という流れのほうが自然だった。

小さなプラスチックの椅子に腰を下ろすと、

横の席のおばあさんが、鹹豆漿をすくうレンゲの音だけが聞こえた。

空気はまだ湿っていて、匂いもすこしだけ夜の残り香があった。

台北の朝は、いつも静かに始まり、誰にも気づかれないまま満ちていく。

出てきたのは、鹹豆漿と蛋餅、そして切り干し大根の入った饅頭。

湯気の中で、何度も火傷しそうになりながらスプーンを口に運ぶ。

「ああ、今日も台北の朝が始まってるんだ」と、心の中でだけつぶやいた。

迪化街、台湾を持ち帰る午後

西門の朝を抜けて、北へ。

重慶南路から太原路、そして延平北路を越えると、空気の温度が少し変わった。

壁の色が褪せ、看板の文字が昔のまま残り、道幅が少し狭くなる。

ここが、迪化街の裏口。

まだ朝の余白が街に残っている時間。

古い建物の2階から吊るされた洗濯物、開店準備中の乾物屋、

手押し車に箱を積んだ人たちが、何も言わずにすれ違っていく。

静かだけど、生きている音がする。

1. 你好我好(你好我好商行)

花生酥(ピーナッツの砂糖菓子)をいくつか手に取ると、

店のおばさんが「試食してみて」と笑いながら差し出してくれた。

一粒、口に入れた瞬間、ホロホロと崩れて、香ばしさと甘みが一気に広がる。

袋の中には、たっぷりのピーナッツがぎゅっと詰まっていた。

ばら撒き用にと2袋買ったつもりだったけれど、

たぶん1袋はホテルに戻るまでに空になっている。

このおいしさは、たぶん罪だ。

2.大春煉皂

石鹸の棚はまるでギャラリー。

花や茶、薬草の香りが一つずつ封じ込められている。

「香りを持って帰る」

それはたぶん、いちばん長く旅が残る方法かもしれない。

3.滋養製菓

店先に並ぶパイナップルケーキを見て、

これは“台湾のおみやげ”というより、“誰かに手渡す時間のカケラ”だと思った。

自分の分と、ひとつ多めに。

4.高建桶店

店の奥で見つけた漁師バッグは、

魚網で編まれていて、どこか野暮ったくて、でも妙に美しい。

色も網目もまちまちで、選んでいるうちにどれでもよくなってくる。

最後に残ったひとつを、なんとなく抱えた。

それが“旅で買うもの”の正体だと思った。

ただ、ほんとうにおすすめしたいのは、その横に無造作に置かれていた「竹製のような菜箸の束」だった。

見た目は地味そのもの。16本ほどぎゅっと束ねられていて、誰も手に取らない。

けれどこの箸、先端がやや丸く削られていて、フライパンを傷めずに済む。

素材はまるで竹のようだが、どこかしなやかで軽い。

洗ったあとは驚くほどふやけて頼りなくなるが、乾くと新品のようにしゃんと戻る。

正直なところ、漁師バッグよりこれのほうがずっと使っている。

5.林華泰茶行

最後は、茶の香りで旅をととのえる。

店内に入ると、静かに茶葉の山が積み上がり、

試飲した東方美人茶が、口の中で最後に甘く広がった。

気がつくとスーツケースの中に、ひとつの台湾ができあがっていた。

口四神湯

紙コップの湯気が、指先のあたりでゆっくり揺れていた。

その横に添えられた肉まんは、ビニール袋の中で少しだけ曇っている。

テーブルはつやのある人工大理石風の素材で、

どこにでもあるようで、どこにもない。 そんな“生活の質感”だった。

四神湯は白濁しておらず、やや茶色がかった透明スープ。

蓮の実とモツがぷかぷか浮かび、レンゲの先端に軽く引っかかっている。

スプーンを入れると、器がかすかにたわんだ。

肉まんを割ると、中から湯気が立ちのぼり、

八角と醤油と生地の香りが、一気に鼻腔を満たした。

それは豪華な一品じゃない。

けれど、台北の朝をまっすぐに身体に入れるには、この一杯がいちばん近い。

“台湾を食べる”というより、“台湾に受け入れてもらう”。

そんな感覚に包まれる時間だった。

導演的豆花店

古い倉庫を改装した、静かな豆花屋。

木の扉を開けると、スプーンとガラスの触れる音だけが、やわらかく空間を満たしていた。

注文したのは、黒糖豆花。

黒蜜は深く澄んでいて、豆花はほろりと舌の上でほどける。

まるで、旅の途中にふっと置かれた、静かな間奏曲。

映画のセットのような木の椅子に腰掛けて、

外のまぶしさから一歩だけ離れているこの場所で、

「今日はここまで来たんだな」と、ようやく気づく。

永樂市場の裏通り〜「民樂街・延平北路二段」

迪化街の喧騒を背に、ふと角を曲がったとき、

街の温度がふっと下がったような気がした。

延平北路二段から一本裏に入ると、そこには違う時間が流れている。

民樂街。

石畳はところどころ浮き上がっていて、

雨が降れば滑りそうなくらいに年季が入っている。

その路面を、カラカラと音を立てながら、

鉄の手押し車が通り過ぎていく。

中には乾物の詰まった段ボール。

押しているのは、背の丸まった初老の男性だった。

建物は3階建ての古い住居。

コンクリートの壁に亀裂が走り、

長年貼られたポスターの破れ跡が何層にも重なっている。

風が吹くたびに、まだ剥がれきっていない1枚が、ひらりと揺れた。

ベランダには洗濯物。

Tシャツ、タオル、たまに赤いパジャマ。

そこに混ざって、一枚のTシャツには「我愛台北」とプリントされていた。

そんなベランダの縁を、

一匹の猫が器用に歩いていく。

ふと立ち止まり、下の様子を覗き込むと、

すぐまた、細い尻尾を空中に浮かせて消えていった。

トタン屋根の下には、

プラスチックのバケツと漢方袋がいくつも並んでいる。

干された魚が風に揺れていて、

その隣でおじさんが座ったまま、

新聞を読むでもなく、通りを眺めていた。

遠くで、配達用の小型バイクのエンジンがかかる。

高くもなく低くもない音が、

ゆるやかにこの路地の空気をかすめていく。

誰かが笑った声、

金属の風鈴がカランと鳴る音。

すべてが、静かに混ざっている。

ディープな予感

迪化街での買い物を終えたあと、

スーツケースはホテルに預けた。

もう持てないほどの戦利品が詰まっていて、これ以上なにもいらないはずだった。

けれど、なぜだろう。午後の台北は、もう少しだけ何かを拾わせてくれそうな気がした。

スマホの地図を頼りに、台電大樓駅へ向かう。

このあたりには、観光名所のような“ハレの景色”はない。

けれど、それがいい。

寶藏巖(バオザンイエン)──時間が止まった村

駅を出て、大学キャンパスを抜け、

高架下をくぐると、斜面にへばりつくような奇妙な集落が現れる。

入り組んだ階段。

赤レンガの壁。

落書き、というより、誰かが残していった言葉たち。

崩れかけた壁には、色あせた詩が書かれていた。

誰が書いたのかはわからないけれど、

なぜか、立ち止まって読みたくなる。

家と家のあいだを、細い道が縫っていく。

バケツ、洗濯物、猫。

ときおりすれ違うのは、絵を描いている若者や、静かに開け放たれたギャラリーの扉。

「こんにちは」とは言わないけれど、敵意もない。

ただ、自分の時間に他人が入り込んでくるのを、許しているような空気。

屋外カフェでは、コーヒーが紙カップで出てきた。

席のまわりには植物の鉢がたくさん並べられていて、

その隙間から猫が覗いていた。

時間が“止まっている”というより、

“壊れたまま、それでいい”と誰かが決めたような街だった。

この場所は観光地ではない。

だけど、この午後には似合っていた。

夕暮れを探しに、華山1914文化創意園区の裏側へ

寶藏巖から再びMRTに乗り、忠孝新生駅で降りる。

観光客が向かう正面ゲートではなく、裏手の倉庫通路を目指す。

レンガとコンクリートの壁。

雨水で苔のついた煙突のふち。

かつての工場の残骸が、静かに“音のない会話”をしている。

平日の午後。

倉庫カフェのガラス窓には、ひとりで本を読んでいる客が映っていた。

静かなものたちが、夜を運んでくる

忠孝新生駅からの帰り道は、わざと一本裏の通りを選んだ。

メインストリートではない道には、

午後の残り香がゆっくりと降りてきていた。

シャッターの下りた雑貨屋、

閉まる直前のカフェ、

帰宅ラッシュに向かうバスの無音のスライドドア。

どれもが、夜を迎える準備をしていた。

MRTのホームで、列車が入ってくるたびに、

風が吹く。

それはただの風ではなくて、街の音と熱を引き連れた、生活の風だった。

MRT中山駅で降りたのは、ただの気まぐれだった。

行きたい場所があったわけじゃない。

それでも、知らない通りを歩くときの静かな高揚感だけは、なぜかちゃんとあった。

人通りはそこそこ。

チェーン店の明かりを避けて、小さな交差点を抜けると、

漂ってきたのは炭火と醤油の、懐かしい匂い。

ふらっとたどり着いたのは、雙城街夜市。

朝と夜で顔を変える、小さな通りのマーケット。

観光客はほとんど見当たらず、近所の人たちが静かにごはんを食べている。

店先の鉄板からは油がはねる音、

焼き魚の香り、バイクがすり抜けていく音。

それだけで、「この夜はもう満たされてる」と感じられた。

注文したのは、炙り鯖の定食と小さな味噌湯。

木の箸で身をほぐして口に入れると、熱と塩気がふわっと広がった。

大したことないはずなのに、なぜかひどく沁みる。

ホテルまでの帰り道

ごはんを食べ終えて、双連街を抜けて歩いて帰る。

店のシャッターは下りはじめていて、

コンビニの前では、若者たちがジュース片手にしゃがみこんでいた。

街灯の光が、アスファルトの湿りに滲んでいる。

それをただ、踏まずに避けて歩く。

誰にも話しかけられなかったし、

何か特別なことが起きたわけでもない。

でも、それが一番安心する旅の終わり方かもしれないと思った。

静かな夜のまとめ

ホテルの扉を開けた瞬間、

ほんの少しだけ、部屋の空気が違って感じた。

昼の喧騒を抜けたあとの、しんとした静けさが、

まるで旅の続きを迎え入れる準備をしていたようだった

スーツケースはベッドの端に置いたまま、

その横に並べていた戦利品たち──

豆花屋のスプーン、ピーナッツの包み紙、石鹸の香り、茶葉の袋、

どれも、今朝にはまだ手元になかったものばかり。

一つひとつに風景があって、匂いがあって、会話があった。

それらが、部屋の中でひっそりと並びながら、こちらを見ていた。

静かな満足感と、まだ残っている時間。

そのあいだにふわりと浮かぶ“旅の余白”。

明日の夜には、空港へ向かう。

けれど、まだ一日まるごと台北を歩ける時間が残っている。

「終わりが見えているからこそ、明日はもっと自由に歩ける」

そんなふうに思えた夜だった。

部屋の窓を少しだけ開けると、

夜風が薄く流れ込んできて、

紙袋の端をそっと揺らした。

チェックアウト&荷物預け

ホテルをチェックアウトしたあと、大きなスーツケースを中山駅近くの荷物預かり専門店へ。地図を確認して営業時間と料金をチェックしておいたのは昨日の夜。

必要なものだけ詰めた小さな鞄とスマホだけで、最後の台北を歩きはじめる。まるで今日一日が「余白」そのものであるかのように、身軽だった。

三水街市場〜新富町文化市場 散策

まだ観光客の姿も少ない、静かな朝の町へ。 新富町文化市場のレンガとガラスの建物は、旧銭湯の面影をそのままに残している。建物の隅に置かれた植木鉢、開きかけのシャッター、ゆっくり歩く猫。

生活の音が染み込んだ通りでは、バケツの水が路面を流れ、誰かがほうきを引きずる音が遠くに聞こえる。

ローカル食堂で早めの便當ランチ

市場の裏通りを抜け、ひっそりと佇む便當屋へ。入口のビニールのれんをくぐると、湯気と揚げ物の香りが混ざった空気が迎えてくれる。

ショーケースの中から好きなおかずを指差して白飯の上に。豚角煮、青菜炒め、卵焼き。隣の席ではおじいさんが新聞を読みながら食べていた。

獅子林旧商場・シャッター街探訪

午後3時を過ぎた頃、

街の騒がしさがひと段落したのを感じて、

アーケードの影へと足を踏み入れた。

獅子林旧商場。

かつてはにぎわっていたはずの商店街。

今は、ほとんどのシャッターが下りたまま、静かに時間の層を重ねている。

照明は落ちていて、

天井から差し込む光は、斜めに細く、埃を帯びている。

床にはポスターの剥がれた切れ端がひらりと落ち、

歩くたびに足音がやけに大きく響く。

貓下去 — 猫と本が静かに過ごす午後

台北の午後、重くなりかけた空気を抱えて辿り着いたのは、中山駅から徒歩10分ほどの裏通りにひっそりとたたずむリノベ喫茶「貓下去」。

入り口のガラス戸を押すと、“猫が落ち着いている場所にしか来ない”という伝説を思わせる、静寂と猫の気配が迎えてくれた。

店内は、木床の床に背の低い椅子、小さな本棚には詩集や旅行記がゆるりと並ぶ。

どこからともなく、猫数匹がすり足で近づいてきて、木のテーブルの下や隅っこにちょこんと座る。彼らの呼吸が床に伝わり、静かに波紋を描いているようだった。

最後の買い物は、音のしない活字の店で

午後の光がやわらかくなってきたころ、

路地を抜けて、ひっそりと建つ小さな店にたどり着いた。

看板には「日星鑄字行」の文字。

ここは、世界でも数少ない「活字を鋳造する現役の鋳字所」。

タイプライターでも、印刷所でもない。

もっと古い、“文字そのものを作る場所”。

店に入ると、空気が少し変わった。

空調の音がなく、声もない。

壁一面に並ぶ鉛の活字たちが、無言のままこちらを見ている。

引き出しの中には、

“阿”“旅”“記”“靜”“光”──

ひとつずつ、掌に乗るほどの活字が、ぎっしりと詰まっていた。

活字は、声を持たない。

でも、触れた瞬間に、物語が始まる。

店の奥では、工房のおじさんが作業中だった。

溶けた鉛を型に流し込み、

冷えて固まるまでのあいだ、ずっと黙ったまま。

でもその無言の姿勢が、

まるで言葉そのものを“生み出している”ように見えた。

小さな活字カードと、台湾語の封筒を数枚選ぶ。

誰に渡すか、まだ決めていない。

けれど、この旅で感じた空気は、たぶん文字でしか残せないと思った。

出口の手前、古い棚の上に「旅」という文字が彫られた小さな活字が置かれていた。

手に取ると、ずっしりと重い。

素材は鉛合金。言葉なのに、金属より重かった。

ここで買った活字たちは、

たぶん誰にも渡さず、紙箱にしまっておくのだろう。

それでも、きっと誰よりも確かに旅を思い出させてくれる。

夕暮れのさんぽ──雙連から民生西路へ

荷物はまだ預けたまま。

手ぶらで歩ける、最後の台北の夕方。

雙連駅を出て、駅前の交差点を渡る。

昼間の喧騒が落ち着きはじめ、

屋台の後片付けの音が、金属の澄んだ響きとなって街の空気に混じっていた。

屋根の上に光がかすかに残る。

遠くでは、路地の隙間からオレンジ色の光が滲んでいた。

「一日の終わり」という言葉が、風に形を持って流れてくる時間。

通りを少し外れ、民生西路の方向へ。

喫茶店がいくつか並ぶ通り。

その窓際では、台湾茶のポットを前に本を読んでいる人がいる。

外の音が、ガラス一枚でくぐもる。

テーブルに射す光は、もう冷たくなりかけている。

店の前を通り過ぎるとき、

ほんの数秒だけ、その静けさに“混ざった気”になる。

それが嬉しい。

街路樹の下では、近所のおじいさんがベンチに腰をかけている。

手に持っているのはビニール袋と、小さなタロイモ餅。

誰かを待っているわけでもなく、ただ日が沈むのを見ているようだった。

台北の夕暮れは、静かに“自分の中”に入ってくる。

民生西路を北に向かって歩く。

マンションの影が長く伸びていて、

その影の先に、子どもがボールを追いかけて走る姿があった。

少し遠くから聞こえるバイクの排気音、

信号待ちのスクーター、

店のシャッターを下ろすチェーンの音。

すべてが、“終わり”ではなく“ゆるやかな着地”を感じさせてくれる。

一軒の豆花屋の前を通る。

今日はもう食べきれないはずなのに、

その冷えた甘さを、心が欲しがっている気がした。

買わなかったけれど、匂いと空気だけで十分だった。

荷物受け取り → 台北駅へ移動

夕暮れの街が、完全に夜へと姿を変える直前だった。

すっかり傾いた日差しが街路樹の影を長く引き伸ばし、

すべての建物が、一枚の絵画のような静けさをまとっている。

預けていた荷物の店に戻ると、

昼間とは違ってシャッターがいくつも閉まりかけていた。

差し出されたスーツケースは、ほんの数時間ぶりなのに、

まるで旅のすべてを思い出させるような存在感を放っていた。

「この中に、台湾が入ってる」

そんな風に感じたのは、たぶん初めてだった。

ガラガラという車輪の音だけが、静かな通りに響く。

夜風が少し冷たくて、

身体がすっと旅から現実へと戻っていく気がした。

MRTの入り口へ続く階段に差し掛かると、

目の前には台北駅の光の箱。

行き交う人々の足音とアナウンス、

カートを引く音、ガラスドアが開く音が交錯する。

それらが、旅のラストにふさわしい“都市のざわめき”として、

静かに身体に染みてくる。

桃園空港へ(MRT空港線)

台北駅の地下フロアにある空港MRTのホームは、

観光の興奮と、帰国前の静けさが入り混じる、不思議な空間だった。

直達車は、金属質な音を立てて滑り込んでくる。

乗り込んで、スーツケースを足元に置き、

ようやくシートに体を預けたとき、

旅がそっと着地した感覚があった。

車内は静かだった。

窓の外に流れていくのは、

もう見慣れたはずの台北のビル群──

でも、光のにじみ方が、少し違って見える。

スマホを取り出して、

今日撮った写真をひとつずつ、スライドしていく。

永樂市場の裏通りで出会った猫

鋳字店で指先に感じた鉛の重さ

シャッター街で切り取った光の線

食べきれなかった豆花屋のメニュー

そして、最後に歩いた、民生西路の長い影

どの写真にも、人の姿はほとんど写っていなかった。

それでも、どれも「誰かの暮らしの時間」を感じさせる一枚だった。

列車が地上に出ると、

遠くに光の粒のような町が見えてくる。

そこに、まだ知らない台北が静かに広がっていた。

桃園空港到着・出国手続き

夜の台北駅を離れて、空港行きのMRTに揺られてから約40分。

列車が到着し、扉が開いた瞬間、

ほんの少しだけ空気の質が変わった気がした。

湿度が抜けて、都市のざわめきが一度、ふっと途切れる。

空港という空間は、出発と到着のあいだに浮かぶ“中間の世界”だ。

もう台湾ではなく、まだ日本でもない場所。

チェックインカウンターの明かりは白く、

そのまわりにだけ、人の影が少しだけ揺れている。

多くの客はすでに手続きを終え、

深夜便に向けて、ただ静かに待つ時間を過ごしていた。

eチケットを提示し、スーツケースを預け、

最後の手荷物だけで保安検査へ。

金属探知機を通り抜けるとき、

この数日間で撮った写真や、買ったものたちが、

まるでスライドショーのように脳裏を流れていく。

出国ゲートを越えると、あとは旅の余韻だけが残された時間だ。

空港のフードコートに、小さな胡椒餅の屋台がまだ灯っていた。

熱々のまま包まれた餅を片手に、窓際のカウンター席に座る。

外は暗いまま。

離陸前の飛行機が、ひっそりと整備を受けている。

夜空を背景に浮かぶ尾翼の赤いランプが、

規則正しく点滅を繰り返していた。

食べ終えたとき、ふと気づいた。

もう、お腹は空いていないし、なにも欲しくなかった。

この旅は、ちゃんと満ちていた。

桃園空港 発 → 成田へ

搭乗ゲートで名前を呼ばれることもなく、

深夜便の搭乗は、静かに、淡々と進んでいった。

自分の番号が呼ばれる頃には、

周囲の人々も、すでに“帰る人の顔”になっていた。

言葉数は少なく、動きもゆっくりだ。

旅という熱は、もう、機内に乗る直前で消えていくものなのかもしれない。

機内に入り、シートに身体を預ける。

目を閉じる前に、イヤフォンを耳に入れた。

音楽は、旅の始まりに聴いていたものと同じだった。

けれど、今はまったく違う風景を思い出させる。

窓の外には、何も見えなかった。

でも、それがいいと思った。

何も見えないほうが、今日の記憶をそのまま心に残しておけるから。

台北の旅は、

決して劇的じゃなかった。

派手なランドマークも、名物グルメも、なかったかもしれない。

でも、猫のいる路地、紙袋の音、豆花の甘さ、すれ違った人の静かな声。

そのひとつひとつが、

今、この機内の闇の中で、じんわりと光っている。

飛行機がゆっくりと滑走路を進み、

静かな振動とともに、空へ浮かび上がった。

この旅は、静かに、深く、確かに終わった。

そしてまた、いつかどこかで──

こんな風に、

そっと始まっていく気がした。

まとめ

いかがでしたか?

盛りだくさんで、思わず台湾旅行に行ったかのようだったと思います。

定番観光地のすぐ隣にありそうな裏通りを巡る気ままな旅…なんともいい雰囲気ですね。

飾っていない様子がかえって、台湾を感じる気がしてしまいそうでした。

このプランいいかも!と感じた方は次回の台湾旅行のプランに取り入れてみてください。

コメント